Yang Wuneng: Ohne das Neue China hätte ich das nie erreichen können

Yang wurde 1938 in einer armen Gegend im südwestchinesischen Chongqing geboren. Nach der Gründung der Volksrepublik im Jahr 1949 bekam der Schulabbrecher doch noch die Möglichkeit, die Mittelschule zu besuchen. Zu diesem Zeitpunkt setzte sich der Junge das Ziel, Elektroingenieur für das Drei-Schluchten-Wasserkraftwerk zu werden. Als er jedoch die Unterstufe der Mitschule abschloss, fiel der Bericht seiner medizinischen Untersuchung ernüchternd aus: Bei Yang wurde eine Farbschwäche erkannt, als Konsequenz durfte er anstatt Natur- und Ingenieurswissenschaften nur Geisteswissenschaften studieren. Sein kurzer Traum, Elektroingenieur zu werden, löste sich also in Luft auf.

In der Oberstufe ließ sich Yang von seinem Russischlehrer inspirieren und entwickelte einen neuen Traum: Übersetzer russischer Literatur zu werden. Nach dem Abitur ging er an die in Chongqing ansässige Fachhochschule für die russische Sprache. Doch später verschlechterten sich die chinesisch-sowjetischen Beziehungen drastisch, woraus ein Überangebot an Russisch-Übersetzern in China resultierte. 1957 musste er schließlich an die Universität Nanjing wechseln, um dort Deutsch zu studieren.

„Shijie Wenxue“

Dieser Wechsel stellte einen wichtigen Wendepunkt im Schicksal von Yangs Leben dar. In Nanjing traf er auf Ye Fengzhi, der zu einer Art Mentor für ihn in der Übersetzung deutscher Literatur wurde. Mit dessen tatkräftiger Unterstützung veröffentlichte der noch nicht einmal graduierte Yang schon während seiner Studienzeit drei Übersetzungen in der Zeitschrift „Shijie Wenxue“ (heute „World Literature“), der damals einzigen Zeitschrift für ausländische Literatur in ganz China. „So ganz zufällig bin ich also in der Übersetzungsbranche gelandet“, berichtet Yang im Interview.

Ye Fengzhi, Yang Wuneng und Feng Zhi(v. n. r.)in München. Yang und seine zwei Lehrer machen eine Reise in die bayerische Hauptstadt, nachdem sie in Heidelberg an einem internationalen Symposium teilgenommen haben.

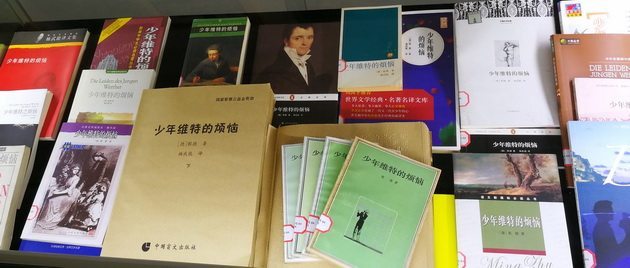

1978, der 40-jährige Yang war gerade Lehrer an der Sichuan International Studies University, erlaubte China wieder die weiterführende Universitätsausbildung. Obwohl der Druck hoch war, hielt er ihm stand, überwand zahlreiche Hindernisse und bestand erfolgreich die Aufnahmeprüfung der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften. Damit konnte er sich unter der Anleitung des berühmten chinesischen Germanisten und Dichters Feng Zhi weiter auf deutsche Literatur spezialisieren. Dieses Aufbaustudium war für ihn nicht einfach nur eine Chance, sondern ein großer Schritt nach vorne. Nur drei Jahre später wurde seine Übersetzung von „Die Leiden des jungen Werther" veröffentlicht und Yang war plötzlich in der Welt der deutschen Literaturübersetzungen berühmt.

In der Tat hatte Guo Moruos (1892-1978: chinesischer Schriftsteller, Übersetzer und Politiker) Übersetzung aus den 1920er Jahren die chinesischen Leser schon auf Goethes „Werther" aufmerksam gemacht und gute Reaktionen erhalten. Yang glaubt allerdings, in den 1980er Jahren hätten sich die Sprachgewohnheiten der Chinesen mittlerweile stark verändert, weshalb Guos Übersetzung nicht mehr zeitgemäß genug klang. Also habe er sich entschlossen, Goethes Klassiker neu zu übersetzen. Er gibt unumwunden zu, dass er großen Druck verspürt habe, mit seiner Übersetzung dem Vergleich mit dem renommierten Guo standhalten zu müssen. Aber das Ergebnis scheint ihm letztlich Recht gegeben zu haben: Durch seine Übersetzung erfreute sich der „Werther“ abermals großer Beliebtheit in China. Die 80.000 Exemplare der Erstausgabe waren schon kurz nach Erscheinen ausverkauft, weshalb es mehrere Neuauflagen gab. Laut unvollständigen Statistiken übersteigt die Gesamtzahl der Kopien dieser Übersetzung mittlerweile 1 Million Exemplare.